기획 | 편집 대한진단검사의학회 역사보존위원회 서동희

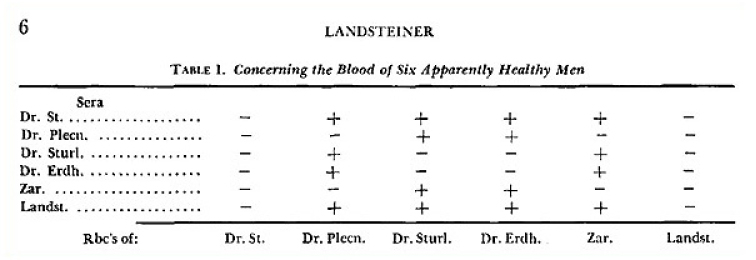

영국의 리처드 로워(Richard Lower)는 1665년에 개를 이용한 동물간 수혈 실험에 성공한다. 영국의 동물 수혈 연구에 자극을 받은 프랑스의 Denis-루이 14세의 시의이기도 했던-는 1667년 빈혈이 있는 청년에 대해, 어린 양의 혈액을 수혈하는데, 이것이 동물 혈액을 사용한 인류 최초의 수혈이었다. 세계 최초의 사람 혈액을 이용한 수혈은 영국의 산부인과 의사 제임스 블런델이 1818년 위암 환자에게 시행한 수혈로 알려져 있다. 하지만 이 때는 혈액형이 알려져 있지 않았기에 수혈의 성공은 확률적인 우연에 따라 이루어졌으며, 이후 1901년에 칼 란트슈타이너에 의해 ABO 혈액형이 발견된 후에 치명적인 수혈 부작용이 줄어들었다. 란트슈타이너가 발표한 논문 자료를 보면 칼 란트슈타이너의 혈액 형은 O형으로 추정된다(Fig. 1). 칼 란트슈타이너는 적혈구 혈액형을 발견한 공로로 1930년에 노벨상을 수상하였다.

국내 수혈관련 초기 문헌을 살펴보면, 1922년 [조선의학회잡지] 제40호에 ‘일본, 조선인 사이에 있어서 혈액속별 백분율의 차이 및 혈액속별 특유성의 유전에 대하여’가 백인제 등에 의해 보고되었다. ‘조선인에 있어서 혈액속별 백분율에 대하여’(1923년), ‘수혈혈구의 운명’(1924년), ‘혈액형 유전학설에 대한 사견’(1926년), ‘직접 수혈법에 대하여’(1927년) 등이 [조선의학회잡지]에 발표되었다. [경성의전 유린]에 ‘인혈 혈액형의 유전 및 그 유전 가설에 대한 비판’(1925년)과 ‘수혈에 대하여’(1930년) 문헌이 있었다. 조선총독부의원 외과의사 이병훈이 제13회 조선의학회 총회에서 수혈의 경험에 관한 강연을한 기록이 1925년 [조선의학회잡지]에 나와 있었다. 이병훈은 강연 초록을 통해 1924년 다수의 환자 에게 54회의 수혈을 시행한 경험을 발표하였다. 문헌 조사를 통해 1920년대와 30년대에 국내에서 접수혈이 상당수 시행되고 있었음을 확인할 수 있었다(Table 1).

| 연도 | 잡지 | 권호 | 저자(소속) | 제목 |

| 1922 | 조선의학회잡지 | 제40호 | 백인제, 桐原眞一 (조선총독부의원) |

일본, 조선인 사이에 있어서 혈액속별 백분율의 차이 및 혈액속별 특유성의 유전에 대하여 |

| 1923 | 조선의학회잡지 | 제42~46호 | 백인제 (조선총독부의원) |

수혈 혈구의 운명 |

| 1924 | 조선의학회잡지 | 제47~52호 | 백인제 (조선총독부의원) |

동종혈구 응집반응에 의한 人혈액총량 측정법 |

| 1925 | 조선의학회잡지 | 제53~58호 | 이병훈 (조선총독부의원) |

수혈에 관한 경험 |

| 1925 | 경성의전유린 | 백인제 (조선총독부의원) |

인혈 혈액형의 유전 및 그 유전 가설에 대한 비판 | |

| 1926 | 조선의학회잡지 | 제69호 | 백인제 (조선총독부의원) |

혈액형 유전학설에 대한 사견 |

| 1927 | 조선의학회잡지 | 제80호 | 백인제 (경성제국대학) |

직접 수혈법에 대하여 |

백인제 교수의 제자로 1940년에 일본 나고야의대에서 면역수혈에 대한 논문으로 박사학위를 받은 조진석 박사는 1928년경의 경성의학전문학교 외과 의국 시절을 다음과 같이 회상하고 있다. 이 당시는 직접수혈로 수혈 치료가 이루어졌다.

“수액(輸液)이 필요한 환자에게는 「링겔씨액」 이나 「생리식염수」 500 cc 한두병 내지 2~3병에 그쳤고 요새처럼 다량 수액은 하지 않았으며 또 수혈(輸血)은 가족간이나 혹 친지간에 O 型이나 환자와 동일혈액형으로 급혈을 원하는 특지가가 있을 때만 가능하였으며, 수혈량도 100-300cc 정도로 500 cc 이상을 수혈해본 경험은 없다. 당시 혈액에 관한 연구는 우리나라에서는 「기리하타」 (桐原) 교수와 백선생이 독특한 연구 업적을 가지고 있었음으로 수혈하면 으례히 의전병원 외과에서만 가능한 것으로 알고있을 정도였으며 참으로 지금 생각하면 격세지감이 없지않다....(하략).”

국내에서는 1950년대에 미국산 ACD 채혈병을 사용하여 채혈하고 혈액냉장고에 보관하는 현대 적인 혈액관리가 시작되었다. 외과의사 김세민의 1962년 대한외과학회잡지 논문에 의하면, 1960 년 7월부터 1962년 8월까지 수도의과대학병원 에서 행하여진 수혈 중, 전혈 수혈 412례에서는 32건(7.7%)의 수혈부작용을 경험했고, 혈구침강액 (sedimented red cells) 수혈 139례에서는 6건(4.3%)의 수혈부작용을 경험하여서 혈구침강액(지금의 농축적혈구에 해당) 수혈시에 수혈부작용이 적음을 보고하고 있었다.

의료기관에서 환자의 수혈을 위해서는 혈액제제의 공급이 필요하였다. 이렇게 혈액수급에 대한 관심이 높아지자 보건사회부 주도로 1954년에 국립중앙혈액원을 개원하였다. 1956년 국립혈액원에서 매혈한 학생의 사망사건으로 보건사회부는 국립혈액원의 장비와 시설을 대한적십자사로 이관하여, 1958년 2월 대한적십자사 혈액원(원장 손금성) 이 개원되어 의료기관에 혈액을 공급하게 되었다. 이와 비슷한 시기에 세브란스병원 혈액은행(1956년), 이화의대병원 혈액은행(1957년), 서울대학교병원 혈액은행(1958년)이 설립되어 필요한 혈액을 조달하고 혈액은행 업무를 시작하였다.

초창기 대한적십자사 혈액원을 비롯한 의료기관의 혈액 확보방법은 대부분 매혈로 1970년대 후반까지 이어졌다.

혈액의 수요가 점차 늘어나는데 비해, 매혈로 인한 혈액의 확보량은 제한됨으로써 안정적인 헌혈자원을 확보하기 위해서는 순수한 헌혈운동이 필요함을 절감하게 되었다. 이에 1959년에 연세대학교, 이화여자대학교, 고려대학교 등에서 의과 및 간호과 학생을 대상으로 헌혈을 권장하기 시작한 것이 최초의 헌혈 운동이라고 할 수 있다.

[참고문헌]

대한수혈학회. 대한수혈학회 40년사[1982-2022]. 2022.

서동희, 한원선, 김경희, 엄태현. 1920년대 문헌에 보도된 국내 수혈 현황. 대한수혈학회지 2023;34:133-135.) and in California (2001-2010). PLoS One. 2013;15;8:e63791. doi: 10.1371/journal.pone.0063791.